The World in Which We Live Now 中文版

原文:https://nntaleb.medium.com/the-world-in-which-we-live-7255aad3e18c

翻译:Google Gemini

校对:Me

我们身处的世界

The World in Which We Live Now

纳西姆·塔勒布 (Nassim Nicholas Taleb) 2025年Ron Paul学院年度会议讲座

朋友们,我有七个要点。为什么是七个?因为我最近读了太多巴比伦历史。

I. 从连通性到技术封建主义 (FROM CONNECTIVITY TO TECHNOFEUDALISM)

第一个要点是关于“集中化”,这是现代世界一个显著的特征,并常常与我所说的“黑天鹅”问题联系在一起。由于连通性,我们现在随处可见“赢家通吃”的效应。想象一个岛屿,上面有许多物种,且每平方米的密度很高。与之相对的是一片大陆,在那里,空间的开放反而会导致单位面积内的物种减少,因为一些物种最终会占据主导地位。这一点也反映了当今的文化和经济生活。

以书籍为例。每个人读的都是同样的书——想想《哈利·波特》,或者在音乐领域,想想披头士乐队。在出版界,少数作者占据了主导地位。你要么卖出2000万册,要么就在星巴克工作(除非你像我个人一样,抵制这家公司)。这种集中化现象同样适用于歌剧演唱家。在过去,他们可以在本地谋生,因为没有视听录音。如今,则是少数几位明星攫取了大部分收入。

这种集中化本质上并非坏事——它只是市场机制的一部分,是事物运作的方式。当顶层变得“固化”(sticky)时,问题就出现了。从大学宿舍创业到通过谷歌占据主导地位的道路曾经很短,像AltaVista这样的搜索引擎可能会在几分钟内消失,被新晋并被普遍采用的谷歌所取代。但现在要取代谷歌则更为困难,因为其主导地位已经根深蒂固,这是一种不健康的状态。这就导致了一些人(如瓦鲁法基斯,Varoufakis)所称的“技术封建主义”(technofeudalism)。

集中化现象也适用于病毒。COVID 在大约一周内传播至全球,并主宰了整个星球。与之相比,腺鼠疫(bubonic plague)则需要数年时间才从当时的君士坦丁堡传播到英格兰北部,并且由于有限的连通性,它从未到达美洲。今天的超连接性放大了集中化,而只有当我们固守一种陈旧的、20世纪初的教科书式思维去理解经济、社会、文化和生物生活时,这种集中化才是一种病态。

例如在财富方面,美国只有20%的亿万富翁家族在20年后依然存在,但在欧洲,情况则恰恰相反——财富的集中变得越来越“固化”,而我们正全球性地朝向一个更加僵化的欧洲版本演变。

评论 1 资本主义之所以有效,并不仅仅是通过向上的流动性,更是通过加速其对等的向下流动性。

II. 动态与被误解的历史进程 (DYNAMICS AND MISUNDERSTANDING HISTORICAL PROCESSES)

第二个要点是,我们在掌握动态方面存在困难,尤其是在地缘政治领域,因为历史学家和统计学家看待历史的方式截然不同。我的专业是随机过程(stochastic processes)(算是吧),所以我将历史看作一个动态的过程,而非静态的教科书式描述。

评论 2 无论是GDP总量还是其增长率,在预测未来地位时都可能产生误导;然而,忽略增长差异的错误在于,这种微小差异会因其复利效应而迅速演变成巨大的差距。如果拿不准,就应将GDP增长率作为现状的基准。

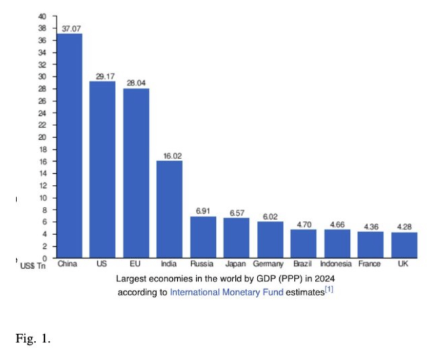

2007年我出版《黑天鹅》(The Black Swan)时(它最近又成了一本畅销书,尽管有人警告我,说我关于巴勒斯坦的推文会导致我的书在折扣店里只卖1美元。要“抵制”我的威胁至今仍不断出现)……2007年,美国约占世界经济的20%(使用购买力平价,这是最理性的衡量标准),欧洲大致相同,而中国在6%左右。如今,美国大约是15%且在下降,欧洲大约是14%且下降得更快,而中国则占到了20%。这一转变就发生在一本书的生命周期之内。

正如沃伦·巴菲特(Warren Buffett)一直在宣扬的那样,复利增长中的微小差异,假以时日,会产生巨大的结果差异。即使你用实际美元来衡量GDP,情况也类似,增长或许相同,但起点基数不同。

现在我们来考虑军事开支。美国每年花费约一万亿美元,而中国大约是其三分之一。但要比较一下他们用这些钱能买到什么。在中国制造的一把椅子可能花费1美元,但在这里,它要昂贵得多。将这一点应用到军事生产上,你就会明白为什么成为真正的超级大国这件事,如果中国还没做到,也就是两周或两个月的事;这正在迅速发生。这无关亲华或反华;这只是现实。

- 在总体上,中国制造的东西更便宜,而在军事领域,相对而言要便宜得多得多。因为美国存在“一个垃圾桶53000美元”的问题。

- 正如麦格雷戈上校(Col. McGregor)所提到的,美国的武器工业没有竞争力;它与医疗和教育一样,是美国“成本高昂”的三个领域之一,后两者的成本在这里(指美国)可能要高出两个数量级。

- 按名义价值计算,中国的军费开支是美国的三分之一。既然他们还没有那个“53000美元垃圾桶”的问题,你就可以想见真实情况是怎样了。

- 由于某些心理偏见,人们认为现状就是GDP。不;现状是GDP的增长。中国在15年内,其占世界GDP(按购买力平价计算)的比重从6%拉升到了超过20%。因此,想一想2035年的地缘政治状况会是怎样。

- 我们的预测之所以常常失败,是因为我们依赖对过去的原始分析,而忽略了二阶效应。未来,关于战争的讨论可能需要在北京进行,而不是在那些薪水过高的官员们可能无法领会这些演变过程的华盛顿。

图1:2024年世界最大经济体排名(按购买力平价GDP计算)

图1:2024年世界最大经济体排名(按购买力平价GDP计算)

图表数据显示如下(单位:万亿国际元):

- 中国:35.07

- 美国:28.17

- 欧盟:26.04

- 印度:16.62

- 日本:6.91

- 俄罗斯:6.57

- 印度尼西亚:6.02

- 巴西:4.70

- 德国:4.58

- 英国:4.28

来源:根据国际货币基金组织(IMF)估算

III. S型曲线与经济饱和 (THE S-CURVE AND ECONOMIC SATURATION)

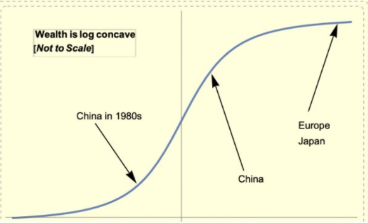

第三个要点是S型曲线,这一点我在《反脆弱》(Antifragile)一书中讨论过。在生物学和经济学中,增长以一种凸函数的方式进行,然后在饱和时放缓——增长可能没有上限,但会保持在亚对数(sub-logarithmic)级别。一旦你有了能停两辆车的车库,你还需要一个能停五辆车的车库吗?有些人可能需要,但大多数人不需要——激励减弱了。

中国增长迅速,是因为许多人仍缺乏像汽车这样的基本物品;而欧洲和美国已经达到饱和,几乎没有进一步增长的激励。而且,许多人正在发现,生活方式的改善,例如开拓旅行路线以及打造对行人和骑行者友好的城市,未必能带来经济增长。

问题在于,像美国和欧洲这样经济饱和的国家,却恰恰是负债最多的。有句法国谚语说:“On ne prête qu’aux riches”(银行只借钱给有钱人)。但当你富裕且大量借贷时,你需要增长来偿还债务,而这在S型曲线的顶端是更难的。

此外,诸如关税之类的政策——正如在本届政府所见——会通过将资源强行投入到利润率较低的活动中来扼杀增长。这就像为了避免被专业园丁“敲竹杠”,而让一位脑外科医生每周花两天时间去做园艺一样。这种从高附加值向低附加值的转变会压制GDP,这一点正统经济学家也会同意——而这恰恰发生在我们最需要增长的时候。

图2:财富的增长呈对数凹性 [非等比缩放]

图2:财富的增长呈对数凹性 [非等比缩放]

图表描述: 一条S型曲线,左下角起步阶段标注“1980年代的中国”(China in 1980s)。中间陡峭的爬升阶段标注“中国”(China)。右上角平缓的饱和阶段标注“欧洲/日本”(Europe/Japan)。

图注翻译: GDP增长在穷人数量减少后必然会放缓。增长遵循一条S型曲线,尽管其右侧更无上限。生物学中的事物倾向于饱和,或者至少会放缓。让人们摆脱贫困所实现的快速增长,要比你需要“进口”穷人时更容易。问题在于,届时债务负担将不允许各国有放慢增长的奢侈。唉,国家和人一样,往往在富裕时比贫穷时借贷更多,也就是在他们不需要借钱时,然后就陷入了螺旋式上升的金融债务困境。

我们政府病态的转移支付和不负责任的财政政策加剧了这一问题。很快,美国的大部分支出将用于偿还债务,而我们缺乏纠正这一问题的政治机制。更糟糕的是,我们现在依赖外国人或本国退休人员来购买我们的债务。前总统拜登的政策,例如冻结美元资产,打击了对美元计价资产的投资。如果你的资产,可能因为你仅仅是与某个和普京有关联的银行家的小舅子吃过一顿午餐,就会被冻结,那你为什么还要冒险持有美元(或欧元,因为美国胁迫欧洲也照做了)?

各国央行正在转向黄金——金价也因此大幅上涨——因为金砖国家正在摆脱美元储备。

IV. 移民 (IMMIGRATION)

从来没有一个社会会纯粹为了移民本身而欢迎他们,其原因总是离不开经济上的实用价值。西方世界变得富裕,然后就耗尽了愿意打扫厕所、修理屋顶、照看吵闹的熊孩子和修剪草坪的人。让一位牙医每周花两天时间去从事园艺以求平衡,其成本会高到令人望而却步。也没有多少中产阶级的年轻人梦想长大后成为一名清洁工。因此,穷人就必须被“进口”进来——尽管是勉强为之。

评论 3 小规模的移民对社会是良性的;大规模的移民则威胁着当地人那种将自身视为与过去历史的一种断裂的“博物馆式国家”的感知,让人感觉像是一场入侵,即使它并非如此。

美国和欧洲在结构上已经对廉价移民劳工上瘾,用他们来建造带有开阔草坪和需要大量劳力维护的超大房屋。这种劳动力的供应一旦急剧减少,将会因其挤压所产生的非线性效应而引发恶性通货膨胀。还记得2022年的情况吗?

每一个凭借反移民纲领赢得选举的西方政党,在其任期结束时,国内的移民都比以往更多。乔治亚·梅洛尼(Giorgia Meloni)就是一个最近的例子。

有鉴于此,近期驱逐移民的举动在很大程度上似乎只是象征性的——是旨在赢得选举的姿态。有些举动则纯粹是恶毒的,其驱动力就是为了羞辱移民本身。

西方世界能够摆脱移民吗?(要摆脱移民),就免不了要摧毁自身的GDP——对于早已赤字缠身的经济体来说,这是一个无法承受的选项。这在理论上或许是个理性的选择,但在实践中,几乎没人愿意付出这个代价。

再说一遍,我本人对封闭排外的民族国家¹ 本身(per se)并无反感(只要他们不侵略他国并管好自己的事);但在现代条件下,一个封闭排外的国家,与需要经济增长来支撑的累积债务,这两者是无法共存的。

注释 [1]: closed xenophobic ethnostates 指的是一种在意识形态上仇视外国人、在政策上奉行孤立主义、在国家构建上追求单一民族血统纯洁性的封闭国家。

我们最终陷入了这样一种奇怪的境地:排外的人们为了自己的目的而引进劳工,同时又投票反对移民,这算是一种公地悲剧(tragedy of the commons)。

评论 4 人们对移民数量的感知,往往会严重偏高,与现实不符,这或许是由于显著的差异,以及他们集中于密集中心区所带来的可见度(一种显著性偏见)。

欧洲穆斯林的比例往往在1/20以下,大多数国家在1/10到1/100之间——然而人们凭感觉的认知却往往要高出近一个数量级。

认为移民只对移民本身有利是一种幻觉。大多数持有这种信念的人,最终都依赖移民来实现他们自己的“更好生活”,除非他们对“更好生活”的定义里没有任何物质性的东西。[寻找出处]

关于高技能移民的说明:在“反向人才流失”(reverse brain drain)——即高技能移民的流入——方面,欧洲和美国之间存在显著差异,这也解释了两种环境之间的增长差异。美国凭借其更丰厚(尽管更不平等)的学术薪酬方案以及更少的退休限制,持续地吸引着欧洲最具进取心和最高产的科学家。事实上,美国在吸引STEM领域的顶尖教授和学生方面有着悠久的传统。在我待了超过十五年的纽约大学坦登工程学院(Tandon School of Engineering of NYU),几乎全部的教职员工和研究生都出生于外国。

评论 5 逆转人才流失的方向(通过签证限制),实际上可能有助于人才来源国,因为它将人才留在了当地。

V. 社交媒体的解放效应 (THE LIBERATING EFFECT OF SOCIAL MEDIA)

下一个要点是乐观的:社交媒体已经重塑了信息的流动方式。历史上,人们在理发店或鱼市交换信息,既是信息的传递者也是接收者。大型媒体打断了这一过程,将我们变成了被动消费者,消费着明星的电视讲座和被阉割过的新闻。如今,像TikTok和X这样的平台让我们既能分享也能接收信息,回归到一种自然的模式。

社交媒体难以控制,即便有审查制度也是如此;而人工智能让操纵变得愈发困难,因为它会在被操纵时产生不连贯的结果。例如,1995年加沙的一场种族清洗可能会被传统媒体掩盖,但在2025年,社交媒体会将其曝光。传统媒体只对政客和那些与时代脱节的人才有意义:30岁以下的年轻人根本不关心ABC新闻。

所以这是好事;有人在华盛顿跟我谈论“媒体周期”(media cycle),我告诉他,唯一关心(传统)媒体的人,要么是坐在轮椅上的,要么是搞政治的。我今天能在这里,是因为(最初的)脸书和X/推特,而不是传统渠道,而且我最近几本书都拒绝了媒体的巡回宣传。

评论 6 传统集权媒体对西方民众的控制力被打破,其后果之一便是:以色列的宣传机器无法再将其种族清洗和种族隔离政策,包装成一场捍卫西方价值观、对抗伊斯兰原教旨主义的斗争。

VI. 日益增长的政府角色 (THE GROWING ROLE OF GOVERNMENT)

第六个要点是政府规模在历史进程中的悄然增长。我们在史书中读到的人物,如路易十四国王和财政总监柯尔贝尔,通常被视为国家权力的顶峰。然而,今天的政府在规模和侵入性上,都已远远超过他们。

在欧洲,政府支出占GDP的40-50%(如果算上教育领域,法国的比例尤其高);在美国,如果把地方政府和近期的干预措施也算进去,这个比例还要更高。一个世纪前,政府支出占GDP的比重低于15%,通常还不到5%。

评论 7 政府的规模是与时代相关的,这使得跨越不同时间的比较变得无效。在科技的加持下,政府的侵入性从未像现在这样有效。

即使在由亚当·斯密(Adam Smith)原则驱动的经济体中,政府的规模也已大幅增长。在1500年,一个独裁政府也无法控制太多东西,因为它在经济中所占的份额较小。今天的政府则拥有大得多的影响力,而且这一趋势正被证明是不可阻挡的。今天一个信奉”有限政府”的保守派人士,其梦想中的(政府)集权程度,不过是几十年前一个中央集权主义者所期望的水平而已。

VII. 规模至关重要 (SCALE IS SIGNIFICANT)

最后一个要点是,在治理方面,规模很重要。我有一个被朋友们总结出来的格言,内容如下:在国家层面,我是个自由意志主义者;在州级层面,是共和党人;在市级层面,是民主党人;而在家庭层面,则是个共产主义者。

重点是,治理之道取决于规模。乡村俱乐部有规则和执行机制——实际上就是个政府,但没人会抱怨乡村俱乐部的独裁。

历史上,像威尼斯、迪拜或新加坡这样的成功典范都是小型的城邦国家。适当的规模能实现有效的治理,但随着美国经济的规模和复杂性增长,治理变得愈发困难。我们现在比50或100年前更需要地方主义(localism),但我们的制度还未能适应这一现实。